国際芸術祭BIWAKOビエンナーレ2025に行ってきました!

11年目になるBIWAKOビエンナーレ。

瀬戸内国際芸術祭も有名ですが、関西ならBIWAKOも行きたいなぁって思っていて、ようやく先日行くことにしました!!個人的には「好き✖️好き」で最高だったので、次回またちょっといけていないエリアも回りたい・・・!

下調べなしでGO!!

どれだけ落ち込んでやる気がなくて、呆然としていてもアートに触れる習慣だけは消えなかった私。別にうんちく話せますとか、〇〇派の歴史とかそういった知識はほぼほぼないものの、「わあー!綺麗!!」とか「これ。何?」って感じる好奇心のご馳走として普段からアートを楽しんでいます。

なので、大きな芸術祭となるとちょっとはSNSでじーっとみては「どこでやってるんだ?」「いつまでだ?」というのは調べるものの、「あ、これは遠すぎるな。」とか「もう期間すぎてるじゃん!」となれば、すんなり諦める程度の情熱なんですが、好きは好き!!

そんな中、ずーっと「BIWAKOビエンナーレ」の存在は片目に確認しつつも、「いやー。滋賀でしょ?絶妙な距離なんだよなー。神戸や京都なら行きなれてるけど、滋賀はあんまりいかないもんなー」とちょっと敬遠してました。東京どれだけ行ってんねん!って言われそうですが、心の距離ってあるじゃないですか。ほら、行きなれた場所だと勝手がわかるから、なんとなく行こうと思ったり、乗りなれてる鉄道ばっかり選んで乗っちゃうとか!そういうのでいうとちょっと私には滋賀に馴染みが薄かったんです。

とはいえ、全国的な有名店の発祥がたくさんある近江八幡市。

BIWAKOビエンナーレが開催された「近江八幡市」といえば、ピンとくる人もいるかもしれません。そう「近江商人」と呼ばれるビジネスに長けた街!!

なんと布団の西川さんもここ発祥なんですよねー!どこの百貨店でもどこのネットショップでも見かけるほどの大きな会社は実は1500年代に近江八幡市に「蚊帳」などを売るお店としてスタートしているんです。(500年って凄すぎる・・)

一際大きなお屋敷と蔵があって「何この家!?」って思ったら西川の文字に「ここが!!あの!!いつもお世話になってます!!(うちの布団は西川さんで買ってます!!笑)」ってなりました笑。

そして忘れてはいけないこのお顔。

私が中学生時代、女子のポケットの99%はこの緑の少年のリップクリームが入っていたといっても過言じゃない。どんなに唇がパッキパキでも塗れば安心、近江兄弟社さんのメンターム!!!

小さい缶にワセリン状のメンタムがあって、冬のニベアと二代巨頭だったスキンケアの代表商品でもあったなと思います。(知ってる人は同年代🎵)

なんとここには近江兄弟の入浴剤とメンタムキャンディーもあって、作ってるのが「パイン株式会社」という、もう関西の巨匠が渋滞してる!!と大興奮でした!!

そんな「あ!知ってる!」という企業が生まれた街、近江八幡市。

私はJR近江八幡駅からバスでビエンナーレの開催場所に行く予定でした。

6分の乗り継ぎ時間の合間に駅とバス停の間にあった案内所でパスポートを購入!

3500円ですが、別途入館料がかかる施設もあります。

そして、そのパスポートと、地図や食事できるスポットが書かれたA4サイズのパンフレットをいただき、バスに乗り込んで出発!!

レトロ建築とアートの融合で大興奮!!

元々、レトロな建築や古い日本家屋を見るのが好きな私。これも「〇〇建築が」「誰々っていう建築家がー」なんてことはほとんど知らず「わぁ、細かいなー」「色の合わせ方渋い!!」「ここの細工までこだわるのがやっぱり当時のステータスなのか?!」とかいろんなことを考えるのが好きってだけなのですが、今回のビエンナーレの開催場所はそんな大きなお屋敷を使った場所が多くて個人的には「好きな場所」に「好きなもの」があるっていう最高でしかない組み合わせでした。

なので、アートも見たいし、古民家の中の古いお風呂を沸かす薪をくべる場所の鉄の扉とか庭の雰囲気とか襖の引き手とか、欄間とか見たいところ盛り沢山すぎてしんど!!(喜)って大興奮!!

ただ、古民家あるあるな「急な階段」「もちろんほぼてすりなし」「段差がえぐい(高い)」など、足腰にくる部分もあるし、アート見るのも一苦労っていう部分はご愛嬌なのですが、それでおやっぱり普段はあまり見ない、酒蔵を改造した商業空間の中にアートがあったり、古い蔵の独特な匂いなどは「リアルだからこその感じ方」があって面白い!!

古い家の畳から伝わるふみしめられて家が緩んだ部分とか、かつての生活の名残とか、もうそれはそれはいろんな情報の中に、異質なアートが並ぶ姿はなんともいえず、よかったです!!(嬉

一際、気になった作品たち

私は基本的に体力が減ってから、美術館がたくさんの展示をしていても「これは好みじゃないな」と感じたら「見ない」という選択を取るようになりました。

若い頃なら「全て見なくては!」という強迫観念の用に全部に集中して細部までじっくり見る体力も気力もあったけど、年々私の体も体力が落ちてくるし、それに伴って気力だって落ちてくる。

そうなってくると「選ぶ必要性」が出てくるんですよね。アートを全ていろんなものを見ることで、自分の知性や品性、ひいては自分の糧になる!って思っていたけど、何を入れて何を入れないかを決めてもいい年齢になったんだなと思うようにしています。

自分にはもうそれだけの「自分なりの基準」ができていい量、見たんだろうと思っていて、今回も「見ない」という作品もありました。

でも逆に「これはずーっと見ていたい」という作品もあったし、「じんわり自分の中に入ってくる作品」もありました。

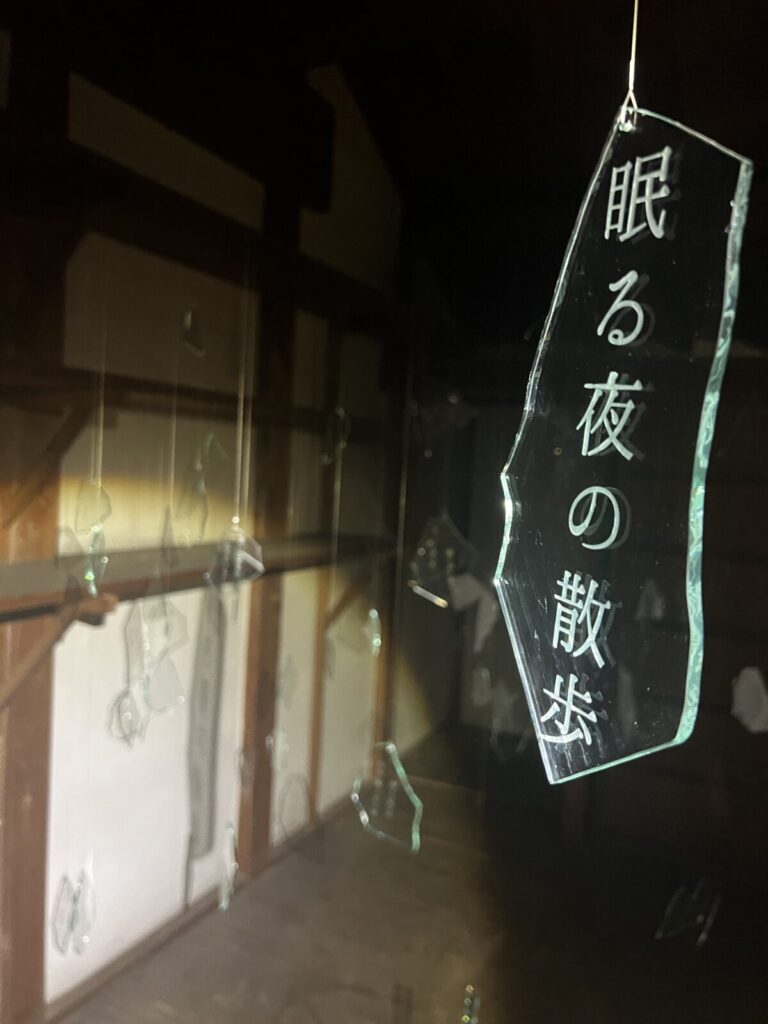

1つは、改めて「私は言葉を通して何かを感じるタイプだし、それが好きなんだな」と再確認した作品。

相反するような2つの言葉が刻まれたガラスと、ガラスの魚が間を泳ぐように揺れいている作品。

まるで頭の中、心の中が可視化されているようで面白くて見続けていました。

キラッとひかる破片の1つ1つに「なるほど」と思わされるような言葉が書かれていて、ふと自分で問いかけに答えを探してしまう不思議さがありました。

そしてこちらは自然の植物をそのまま陶芸のように焼いたもの。自然の成分で釉薬のようになっているのですが、夫のことを思い出したんです。

そこにあって、その瞬間に生が終わり、そして焼かれ、自然の形が残る。

それらは人間が弔うときにしていることと同じように見えて、どれだけその瞬間美しく咲いていても、その形を残そうとしてもその時の輝きを彷彿とさせるものでしかなくて、実際に花の色も生命力もわからない。どんな花だったかは憶測はついても、その花の生きている時の美しさを留めるものではない。でも何かそこには生の名残を感じさせるような気がして、私はこの作品にもいろんなたくさんの感情を感じました。

そしてこの作品にはドキッとしたんです。

このエリアはこの作品だけで、かつての酒蔵の麹を培養する部屋に置かれていたのですが、ずーっと入った瞬間から時計の音が聞こえます。全ての時計か秒針が聞こえて少しうるさいくらいなのですが、真ん中のスイッチを力強く押し込むと

全ての時計は止まり、カメラのシャッター音が聞こえるんです。

その瞬間「写真とは何か?」「思い出とはなんなのか?」を体感するような気持ちになりました。

「その瞬間を切り取っている」という認識と体感の間の分厚い壁がいっぺんに抜けたような「あ、こういうことなんだ」ってわかりやすい形で初めて理解するような。

時計は同じ時間を指しているわけではありません。

同じ写真に映る人それぞれが持っている時間も歩んだ時間も今から進む時間も違うように、でもそのカメラの前でシャッターを切れば、そのすべての時間はその瞬間止まって刻まれる。

改めて夫との古い写真を整理していた時のことを思い出したり、今この瞬間だって同じようなことなんだと感じるような作品でした。

レトロ建築もたくさん見られる近江八幡。

ビエンナーレの会場付近には日牟礼八幡宮という神社もあり、お参りしたり、水路を船に乗ることもできます。

私が訪れた日はあいにくの雨だったので、私はお詣りの後は、近くのアート雑貨のお店を回ったりして帰ったのですが、お夫婦や若い恋人同士の方も多かったので、朝からゆっくり見て回るのも良さそうでした!

そして歩いている途中に変わった建物だなーって見ていると、なんと大正時代の郵便局がまだ現存してた!!!

近江兄弟社を作った方が建築したりした洋式の建物が他のところでも見られたのですが、京都にもあるらしく、私は大正時代のモダンな建物のデザインが好きなので、2階のかつて電話交換手の方々が働いていたエリアまでみてしっかり最後まで近江八幡を堪能!!!

BIWAKOビエンナーレ自体は沖島エリアや長命寺エリア、他にも八幡のロープウェイを上がった先まで広がるので、まだまだ見どころも残っています(もう一回行きたい。笑)

芸術の秋に、「体感しながらアートを見て感じる」というのもいいのではないでしょうか?